End of Year Dance

―コンテンポラリーダンス―

留学時代にVictorian Collge of the Arts(VCA)にて携わった舞台の一つ。四部構成のコンテンポラリーダンス。年度末に行われるEnd of Year Danceの公演に音響として参加した。スピーカーのリギング、ケーブルマネジメント、各公演期間中のシステムのセットアップ及びメンテナンスが主な仕事。

―コンテンポラリーダンス―

留学時代にVictorian Collge of the Arts(VCA)にて携わった舞台の一つ。四部構成のコンテンポラリーダンス。年度末に行われるEnd of Year Danceの公演に音響として参加した。スピーカーのリギング、ケーブルマネジメント、各公演期間中のシステムのセットアップ及びメンテナンスが主な仕事。

―演劇―

キャリル・チャーチルといえば、クラウド・ナインやトップガールズなどが代表作の英国の戯曲家であるが、舞台の設定はたびたび奇想天外(ナンセンス)でありながら、現代の社会問題に切り込んだ内容を得意とする。この『マッド・フォレスト』も些か奇妙な内容だが、ルーマニア革命下に生きる人々を描いた社会派の三幕劇である。

―月光、水たまり、カップラーメンの蓋止め―

これは板に月の形にマスキングをして撥水スプレーを塗布したものだ。それに霧を吹きかけることによって、撥水スプレーが塗布されなかった部分には水がたまって模様を作る。それを周囲の青白いライトが横から照らし、艶やかな水滴を浮かび上がらせる。光っているライトがゆっくりと他のライトに切り替わることによって、ラウンドブリリアントカットのダイヤモンドのように、光と影の形は複雑に変化する。

雨上がりの夜の水溜りに浮かぶ月や、雨に濡れた路面を照らす信号や車のヘッドライトをイメージした。深夜に散歩がてら近所のコンビニに行く道で思いついたものだ。夏の通り雨が降って、まだ乾き切っていない夜だった

―風鈴、ホログラムシート、丸ビル―

これは風鈴とホログラムを使用したインスタレーションアートだ。暗室の中で吹く微かな風に風鈴が揺られ、涼しげな音が響き渡る。そして床からの一点の小さな光源に照らされ、風鈴に吊り下げられたホログラムが玉虫色に煌めき、壁や天井にはガラスの影が波紋のようにゆらめく。外は目も眩むような猛暑日で、冷房の効いた薄暗いこの部屋はちょっとした休憩室というか、瞑想室のような趣さえあった……。

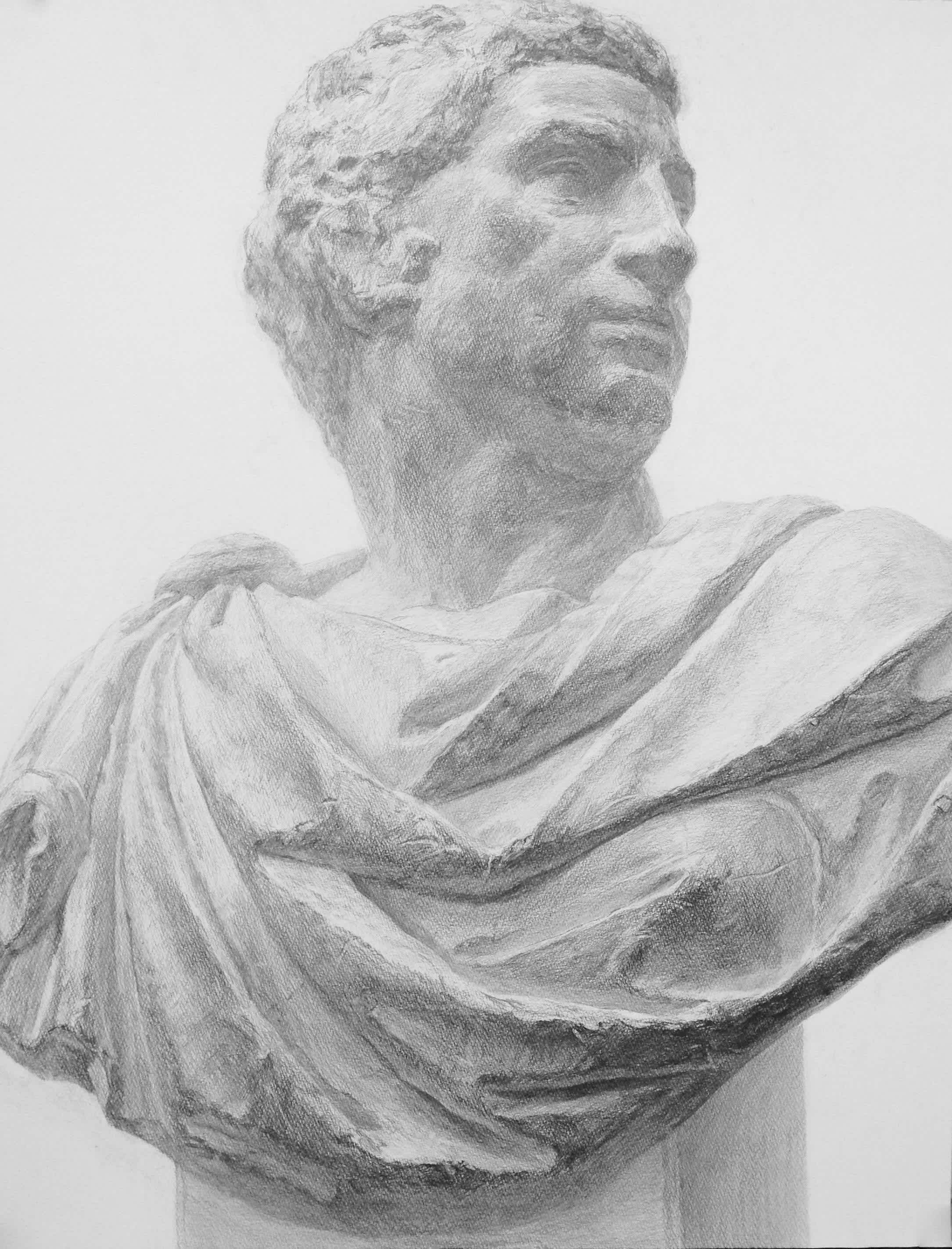

―受験、A音、完璧なデッサン―

予備校にいた頃、来る日も来る日もデッサンに明け暮れていたわけだが、実際のところ、僕はデッサンを描くことが苦だったことはない。それは予備校内では大体において一番だった(その予備校から受かったのは僕ともう一人だけだったのだから、当たり前といえばそうなのだが)ということもあるが、デッサンを究めることが、むしろとことん楽しかったのだ。一枚描けば必ず、改善点が見つかる。そして次の一枚ではより上手いデッサンを描くことができる。完璧なデッサンというものはありえない。

―ミュージカル―

このミュージカルは美術監督として参加した。一年前の公演では美術班のメンバーとして参加していたので昇格したわけである。個人的に思い入れの強い舞台となった。

物語にはジャッドという重要人物が登場する。主人公カーリーとは対照的に醜男で、下っ端の雇われとして主人公の家で働いているのだが、ヒロインに恋をしている。この三角関係が物語の主軸になるのだが、ヒロインはこのジャッドを気味悪く思っており、ひとつの辺が閉じていない歪な三角関係なのだ。そして、この哀れな醜男は物語の最後に主人公にあっけなく殺害されてしまう。

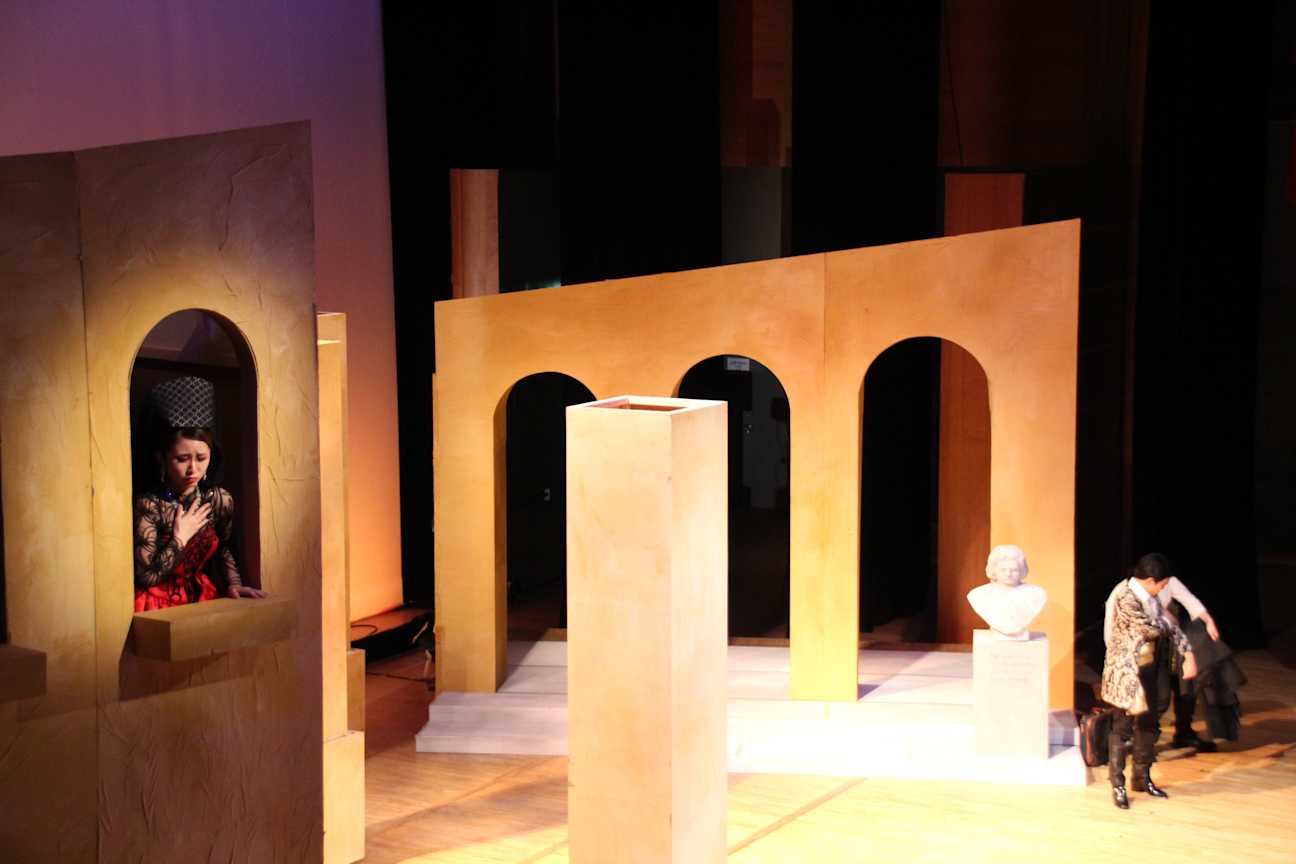

―オペラ―

藝大のE年オペラの舞台美術の制作に携わった。演目はモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』だった。

丸々ひと夏をこの舞台の制作に充てることになった。ただ藝大には舞台の専攻は存在しないのだが、不思議と舞台に興味を持っている美術の学生らが集まった。そのため例年のE年オペラに比べると、随分と立派な舞台美術ではあった。

―ミュージカル―

僕が初めて参加した舞台美術だ。

演目は『ウェディング・シンガー』で、クラシカルなミュージカルではなく元はラブコメ映画である。曲もロック・ポップス系で、藝大のミュージカルサークルにしては思い切った選択だった。

僕はこの舞台を通して舞台美術に関する基礎を学んだ。

―振り子、スティーヴ・ライヒ、波―

振り子の動きに連動した、スティーヴ・ライヒ的なミニマルミュージックが付けられた。センサーで振り子の動きを検知して、それに合わせて音が鳴る。アイデアは三人で練ったが、作品本体の制作は僕が行い、一人は音楽を、残りの一人は電子工作(プログラミング)を担当した。キネティックアートに音楽が加わることで、作品はより厚みを増し、この作品の評判は良かった。それ以降、何度かバージョンアップを重ねながら、いくつかの展示会で展示を行った。

―卒業制作、音、動的フォノトグラフ―

この作品は立体工作の様々な技術を習得するために作られた。文字通り朝から晩まで工房に籠って、あらゆる機械や工具を用いながら、来る日も来る日も制作を続けた。工房が施錠されてからは、ウッドデッキで来る日も来る日も制作を続けた。大晦日にはウッドデッキでひとりきりで除夜の鐘を聞いた。そんな寒空の下で制作をしているのは僕だけだった。