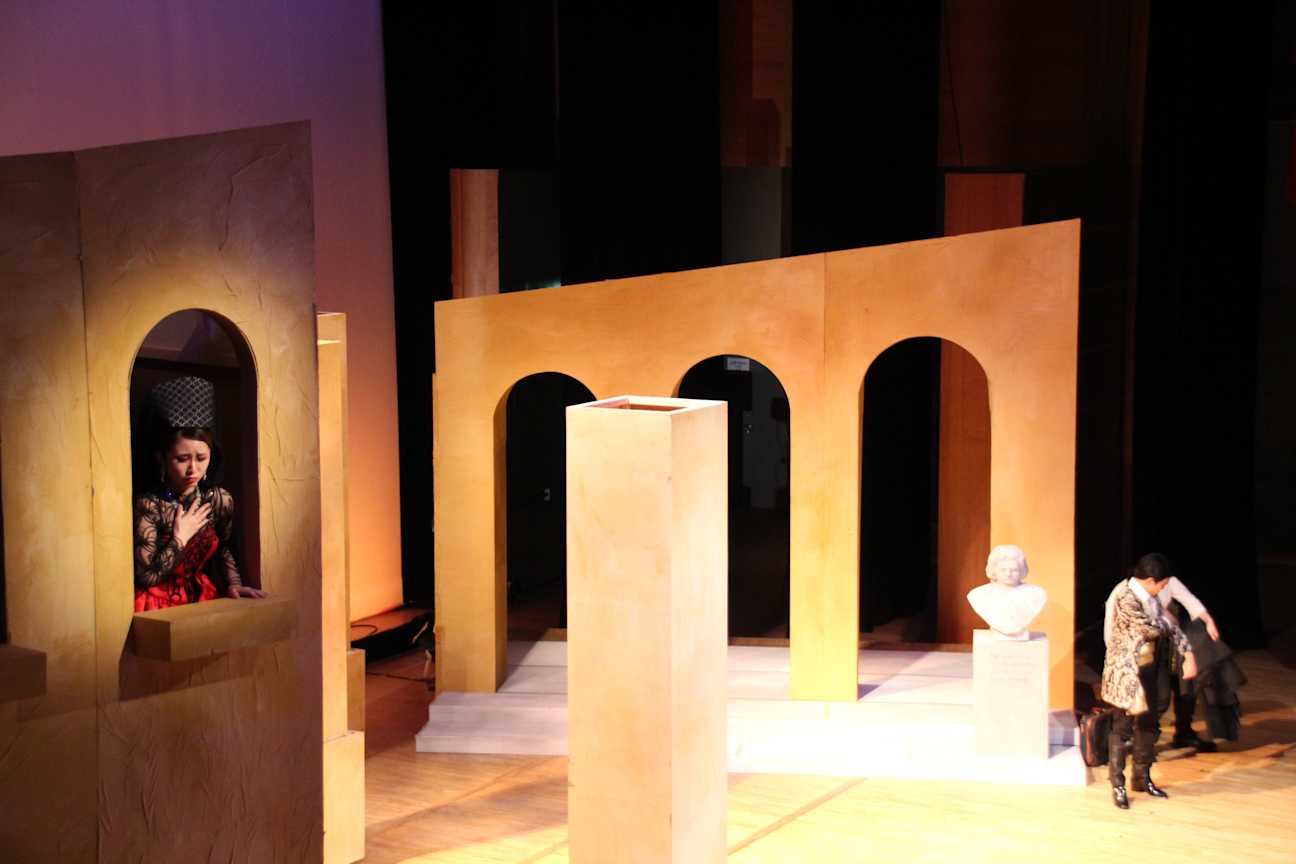

藝大のE年オペラの舞台美術の制作に携わった。演目はモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』だった。藝大の奏楽堂で上演されたが、ここは大学の設備のくせに金を取る。仕込みやバラシにも当然、専門のスタッフがいなければ作業はできないのだが、そのスタッフのお金は学生が払わなければならない。照明も音響もお金がかかる。字幕を出すのなら(舞台の左右に柱みたいな棒を立て、そこに字幕を流すことができる)その機材のお金も別途必要となる。予算が足りないので字幕はカットした。おかげで『ドン・ジョヴァンニ』を知らない人には、突然現れた亡霊が誰かすら分からなかっただろう。

正直、この舞台には思い入れが少ない。美術監督も僕ではなかったし、美術監督の考えた舞台セットには納得がいかないデザインも多かった。予算も限られているため妥協はしなければならないわけだが、それにしても妙なデザインも多かった。狭い舞台セットの裏に立ち、小窓から顔を出して歌わなければならないなど、演者にしてもやりにくかった大道具なのではないだろうか。ついでにいうと、モーツァルトのオペラが大して好きではないのもある。

ついでにもう一ついうと、公演でオケが盛大なミスをやらかしたせいもある。管楽器が曲の終わりの静寂の中で屁みたいな音を出してしまったのだ。ホルンだったかな。

演出家と演者の仲が険悪だったせいもある。学生同士なので演出に納得がいかないことも、演者が指示を守らないこともあるだろう。伝統的な舞台に固執する演出家と、現代的な演出を望む役者たちのあいだには、ベルリンの壁のごとき隔たりがあった。

その演出家がワインを持って、終電を過ぎた深夜に僕の家に押しかけてきたせいもある。僕は家ではお酒を飲まないし、ワイングラスすらないというのに。

そのわりには丸々ひと夏をこの舞台の制作に充てることになった。ただ藝大には舞台の専攻は存在しないのだが、不思議と舞台に興味を持っている美術の学生らが集まった。そのため例年のE年オペラに比べると、随分と立派な舞台美術ではあった。

ちなみにE年の「E」はドイツ語読みで「エー」と発音とすることになっている。一年生がC(ツェー)、二年生がD(デー)……。そういうわけでこれは三年生のオペラの公演である。

スーパーズーホールーム

これは風鈴とホログラムを使用したインスタレーションアートだ。暗室の中で吹く微かな風に風鈴が揺られ、涼しげな音が響き渡る。そして床からの一点の小さな光源に照らされ、風鈴に吊り下げられたホログラムが玉虫色に煌めき、壁や天井にはガラスの影が波紋のようにゆらめく。外は目も眩むような猛暑日で、冷房の効いた薄暗いこの部屋はちょっとした休憩室というか、瞑想室のような趣さえあった……。