デッサンについて。

奇妙な話だが、藝大生は何かとあらゆることをデッサンに例えて説明したがる。とある同級生が、出会い系アプリで知り合ったという男性についてこう言う。

「あの人、デッサン力がないから、恋愛について客観的になれないのよ」

その男が自己中心的な性格であることと、デッサンが関係あるのかどうかは僕には分からないけれど(会ったこともなければ写真を見たことすらない)、それだけ僕らにとってデッサンは、オーケストラのチューニングで鳴らされるオーボエのA音のように、絶対的な基準なのだ。

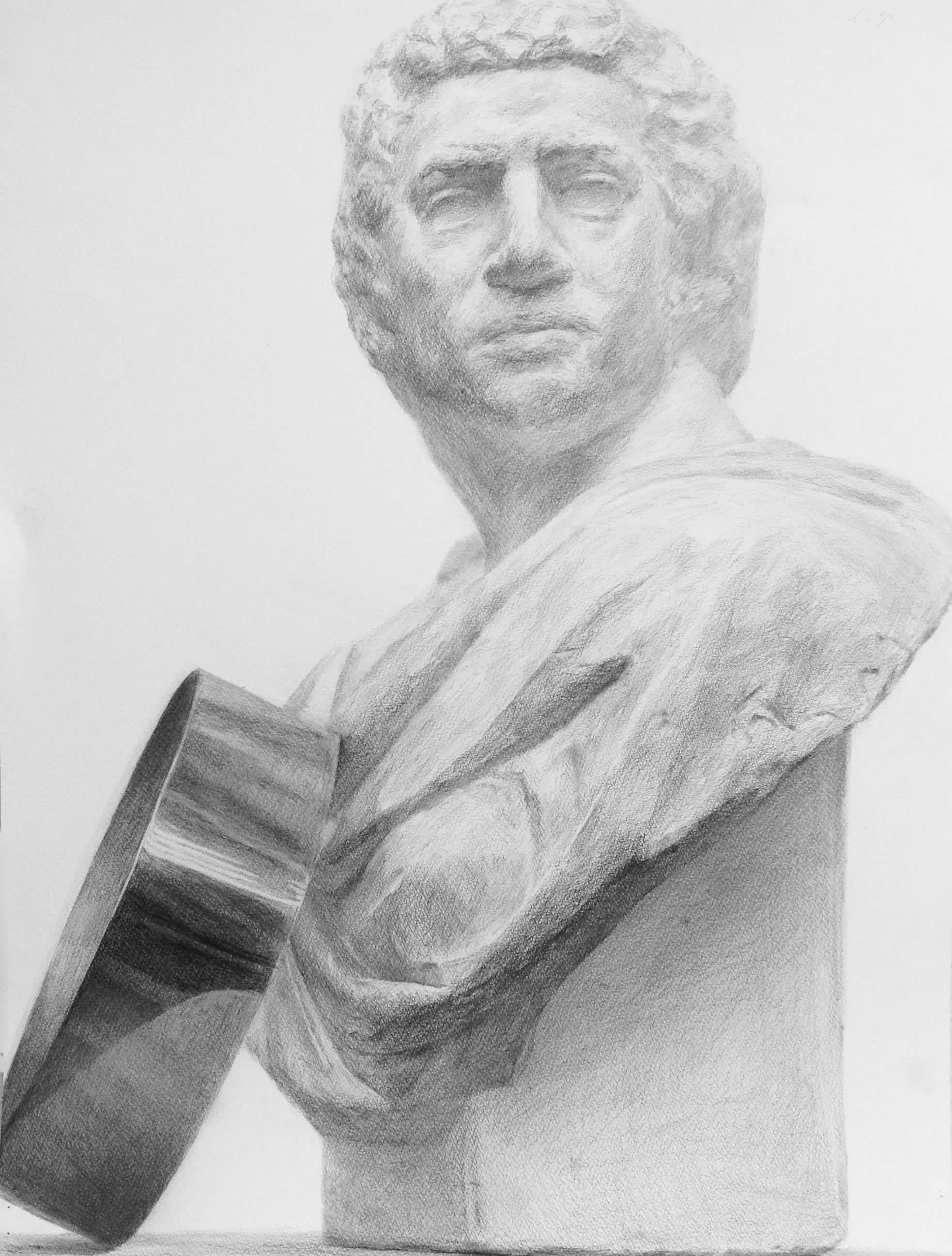

予備校にいた頃、来る日も来る日もデッサンに明け暮れていたわけだが、実際のところ、僕はデッサンを描くことが苦だったことはない。それは予備校内では大体において一番だった(その予備校から受かったのは僕ともう一人だけだったのだから、当たり前といえばそうなのだが)ということもあるが、デッサンを究めることが、むしろとことん楽しかったのだ。一枚描けば必ず、改善点が見つかる。そして次の一枚ではより上手いデッサンを描くことができる。完璧なデッサンというものはありえない。

受験時代は毎日が決まりきった出来事の繰り返しだった――朝起きて予備校へ行き、デッサンを描いて、帰ってきたら不味い晩御飯を食べて、さっさと寝る。変化に乏しい質素な生活だったが、(受験そのもののストレスを除けば)とても満ち足りた日々だった。

いまでも年に一回くらい無性にデッサンを描きたくなる日がある。だけれど、受験時代のようには描けないだろう。僕はもう死ぬまで、これらのデッサンより上手くなることはないのだ。

KINETIC PHONAUTOGRAPH

この作品は立体工作の様々な技術を習得するために作られた。文字通り朝から晩まで工房に籠って、あらゆる機械や工具を用いながら、来る日も来る日も制作を続けた。工房が施錠されてからは、ウッドデッキで来る日も来る日も制作を続けた。大晦日にはウッドデッキでひとりきりで除夜の鐘を聞いた。そんな寒空の下で制作をしているのは僕だけだった。