まったく意味のわからない文章がここにある。もちろん僕がかつて書いた文章だ。段落の頭を一文字下げていないことから、それなりに昔に書いた文章なのだということが分かる。それだけが分かる、と言っても過言ではない。

藝大では作品を説明してはいけないという妙な文化があった。要するに作品そのものに語らせろ、ということだ。説明をつけるのなら、鑑賞者の理解できない文言にせよ。言葉による説明など頭からしっぽまで全て余計なものなのだ。往々にして閉じたコミュニティーではこういった独自の文化が生まれる。運動部の連中の挨拶だって、説明されなければ聞き取ることなどできない。

だが客観的に考えて、ある種の作品は何らかの説明を要するだろう。僕らの作品はモナリザとは違うのだ。

第一に、これは学部の卒業制作として制作された。最終的に東京都美術館で展示され、「秀」の成績で卒業することができた。

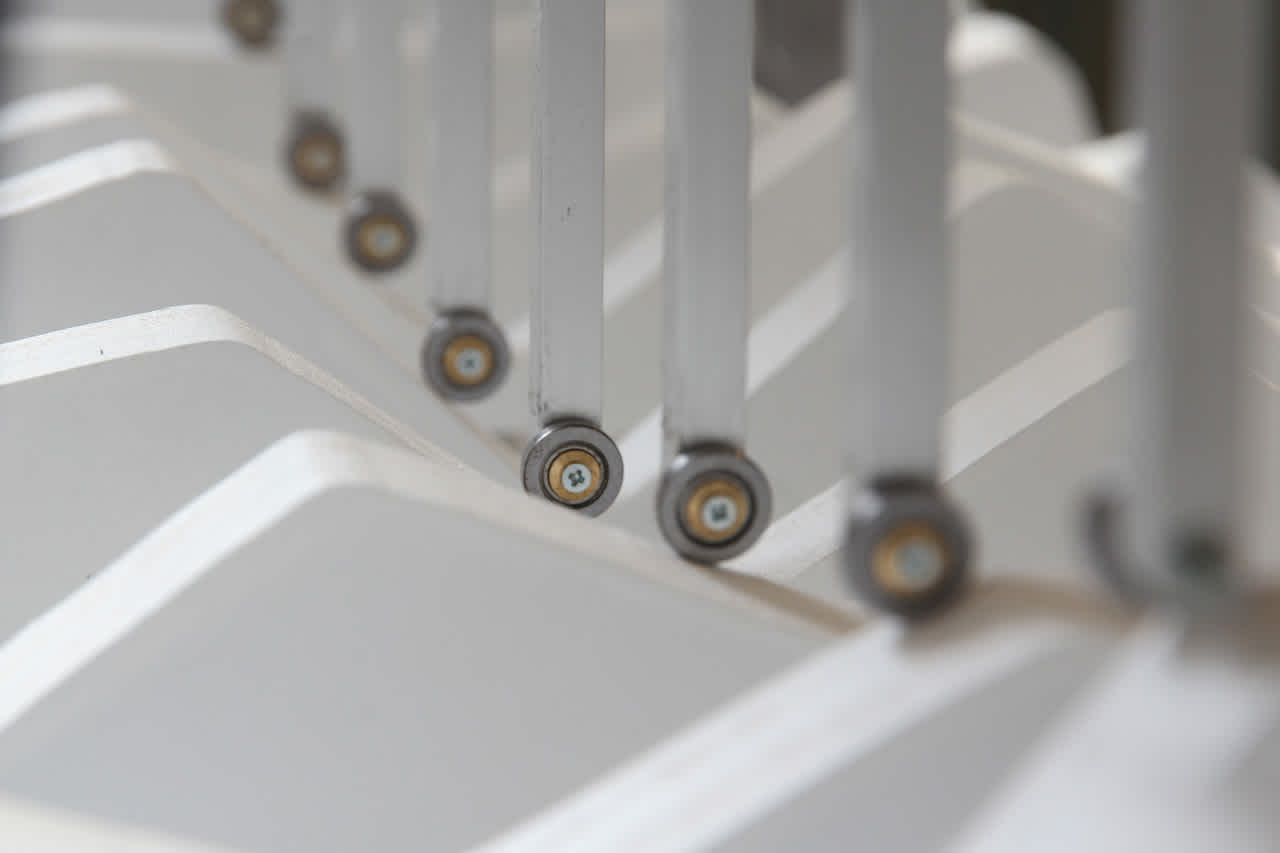

第二に、この作品は立体工作の様々な技術を習得するために作られた。文字通り朝から晩まで工房に籠って、あらゆる機械や工具を用いながら、来る日も来る日も制作を続けた。工房が施錠されてからは、ウッドデッキで来る日も来る日も制作を続けた。大晦日にはウッドデッキでひとりきりで除夜の鐘を聞いた。そんな寒空の下で制作をしているのは僕だけだった。

第三に、この作品のタイトルは『KINETIC PHONAUTOGRAPH(フォノトグラフ)』であり「PHOTOGRAPH(フォトグラフ)」ではない。これは鑑賞者の99%が間違えていたことである。

第四に、結局、この作品そのものについて述べることは何もない。

*

音波の動きをなぞらえて動く白黒2つのKINETIC PHONAUTOGRAPH(動的フォノトグラフ)。これらは本質的には低ビットレートの蓄音機であるが、再生することはできない不可逆的な記録媒体である。

【白のフォノトグラフ】はヘッドホンを付けることで記録された音源を知ることができるが、【黒のフォノトグラフ】は明かさず、さながらフォノトグラフの逸話を彷彿とさせる。

フォノトグラフとはレオン・スコットの発明した世界初の蓄音機であるが、記録することは可能だが再生することは不可能という致命的欠陥があった。その後、エジソンの円筒式蓄音機、ベルリナーの円盤式蓄音機が発明され今日のレコードへと至る。フォノトグラフに記録された音源の内容は長い間不明とされてきたが、2008年にフランスの研究チームによりコンピューター解析され、ようやくフランス民謡「月の光に(Au Claire de la Lune)」であったことが判明した。

レオン・スコットが地震計のような仕組みで音波をグラフィカルに記録したのに対し、本作品はレーダーチャート状の歯車を並べ動かしキネティックに記録されている。

【白】の音源はアルファベットを音名に対応付け、特定の文字列を旋律に置き換えるという手法を用い作曲されているが、【黒】も同じアルゴリズムが転用されている。このアルゴリズムは可逆的であり、理論上データから音のピッチを割り出すことができる。自身が幼い頃に工作や科学実験に夢中になったように、そういった子供に向けたメッセージであると同時に、【黒】は幼き自分に宛てたメッセージでもあるのだ。