舞台の話

これまで、自主的に学生ミュージカルやオペラで美術監督/美術スタッフをやってきました。大学では空間デザインを専攻していますが、芸大に舞台専攻はありませんので、いつか留学して舞台美術を学びたいと考えていました。

▶︎ これまでの舞台公演

院生になり、舞台の専門大学であるVictorian College of the Arts (University of Melbourne)へ2019年に半年間、留学しました。

オーストラリアは世界的にも舞台芸術の盛んな国です。シドニーのオペラハウスも有名ですが、メルボルンには多数の劇場が存在し、授業後にはよく観に行っていました。複数の劇場が大学にも隣接しており、そこで授業を受けたこともあります。

What’s VCA (Victorian College of the Arts) ?

正確にはメルボルン大学の芸術学部(2007年頃に吸収合併された)。「器楽」「俳優」「ダンサー」「舞台美術」「音響」「脚本」等、舞台に関わる全ての専門コースが存在し、2019年はパフォーミングアーツの分野で国内1位、世界15位の名門校。

舞台は専門的に学んだことがないため、VCAでは学部の一年生に入れて欲しいと願い出ました。自主研究が多い大学院よりも、講義を受けたいと思ったのも理由の一つです。

結論的には、希望を伝えれば勉強したいことをやらせてもらえたので、学年はさほど関係はありませんでした。欧米の大学は融通が効きます。入試でも共通試験の点数で一律に合否判定を行う日本とは違い、個別に対応する欧米式だからこそ、一人々々に合わせた授業を展開するのでしょう。

大学は学生への尽力を惜しみません。

授業の話

午後は毎日、Production Practice(後述)と決まっていましたが、Production Practiceの公演日が近くなると、夜間や週末も制作を行い、22時頃まで劇場で制作することも珍しくありませんでした。

普段の宿題や学期末の課題も芸大よりは圧倒的に多いです。僕が後期のセメスターから参加したこともあり、留学が始まる前から課題が出されました。

Foundations of Design and Production

専門の授業は全て実践形式で行われました。舞台美術や音響、コスチュームなどの幅広い分野を、大学の有する劇場や工房で制作しながら勉強します。

学部生は基本的に受講する講義は定められており、その中から希望する専門分野を選択することになります。僕は専門のクラスは「Design Studio」「Set & Props」「2D/3D Visual Representation」「Sound Design」を受講しました。

専門授業では舞台の模型の作成や、舞台の機構(フライング、ドリーなど)の理解、スピーカーのリギング(吊り下げ)など、専門技術を身に付けます。CADの扱い方から、9種類のロープの結び方まで習得しました。

多くの授業ではチームで制作します。将来、劇団に入れば必ずチーム制作になりますから、こういった授業形式なのだろうと思います。どの授業でも、最も大切な能力は「コミュニケーション能力」だと、耳にたこができるほど聞かされました。

例えばSound Designのクラスでは、こういった課題がありました。

1想定の戯曲に対する音楽・効果音を複数、作成または使用可能楽曲を用意する

2 それを劇場の音響システムで使用できる形にソフトで編集する

3「使用機材一覧」「楽曲使用許諾書」「キューシート」「配置図」等を作成する

4 発表当日の音響操作は別のクラスメートが行う

実際の現場ではサウンドデザイナーとサウンドオペレーターが異なるため、自分の意図を正確に他人に伝える練習、という狙いでしょう。ちなみにオーストラリアの劇場で使用されるソフトはQLabが圧倒的に多かったです。

Production Practice

メインの授業はProduction Practiceという、実際に一般公開で舞台上演を行う授業でした。全学年と全学科が合同で、幾つかの劇団に分かれて三ヶ月〜半年の期間で制作し、公演を行います。

僕は二つの公演に参加しました。一つが現代演劇、もう一つがコンテンポラリーダンスです。現代演劇はCaryl Churchillの”MAD FOREST”、コンテンポラリーダンスは四部構成の”End of Year Dance”でした。

End Of Year Dance

The official YouTube channel for the Faculty of Fine Arts and Music

MAD FORESTではAssistant Set Designer(美術デザインアシスタント)及び、Workshop Crew(大道具制作)として、ダンスショーはAudio Crew(音響スタッフ)として配属されました。MAD FORESTでは、当初、Workshop Crewとして携わりましたが、途中で美術デザイナーとして関わらせて欲しいと希望し、Assistant Set Designerに変更して貰いました。

欧米の劇団では役割というものが非常に明確に決められています。チーフデザイナーとアシスタントデザイナーではそれぞれ、「やるべき仕事」と「やるべきでない仕事」というのが異なります。それぞれの役割について説明される授業もありましたし、自分の役割についてレポートにまとめて提出する課題もありました。講師いわく、映画業界の方がこの役割分担が厳格だそうです。

そのため、仕事を頼まれた際、「これは私の仕事ではなく、○○の仕事です」と主張し、きちんと断るという光景はよく見られました。責任の所在を明確にする欧米流のプロダクションは、かなり規律を重んじるように感じます。

また、芸大ではどちらかといえばルールが軽視される風潮がありますが、欧米ではルールは絶対的です。例えば、芸大ではスケッチ10枚提出の課題で、20枚出せば褒められる可能性がありますが、VCAでは減点対象になります。ルールはルールであり、20枚を10枚に圧縮しクオリティーを上げるべき、ということです。

Artefact and Performance

これは、最初の一時間で戯曲に関する講義を受け、次の一時間で美術館へ行き美術作品に関する講義を受け、最後の一時間でそれらを踏まえてディスカッションをする、という授業でした。

戯曲に関する講義では、事前に脚本を読み、記録映像を視聴し、それをもとに講義を受けます(Netflixのようにオンラインで舞台の映像が視聴できました)。政治や歴史の議題も多く、ディスカッションもあるため、これは僕にとって最もチャレンジングな授業でした。例えば、Arthur Millerの”Crucible”は、17世紀のマサチューセッツ州で起きた「セイラム魔女裁判」を主題とし、当時のアメリカのマッカーシズム(赤狩り)を批判した戯曲ですが、これは現代社会においてどのような意義があるか? ということを隣の学生同士でディスカッションせよ、というようなことが頻繁に行われました。

またディスカッションのテーマは多岐に渡ります。

「監督と俳優の最適な関係とは?」

「愛とは何か?」

「現代においてアーティストの役割とは?」

映画やドラマで観る通り、欧米人は非常にディスカッションが好きです。ただ、例外なくみんな親切で、こちらが一所懸命に話せば熱心に耳を傾けてくれました。日本の教育文化の違いというのもそれなりに浸透しているようです。

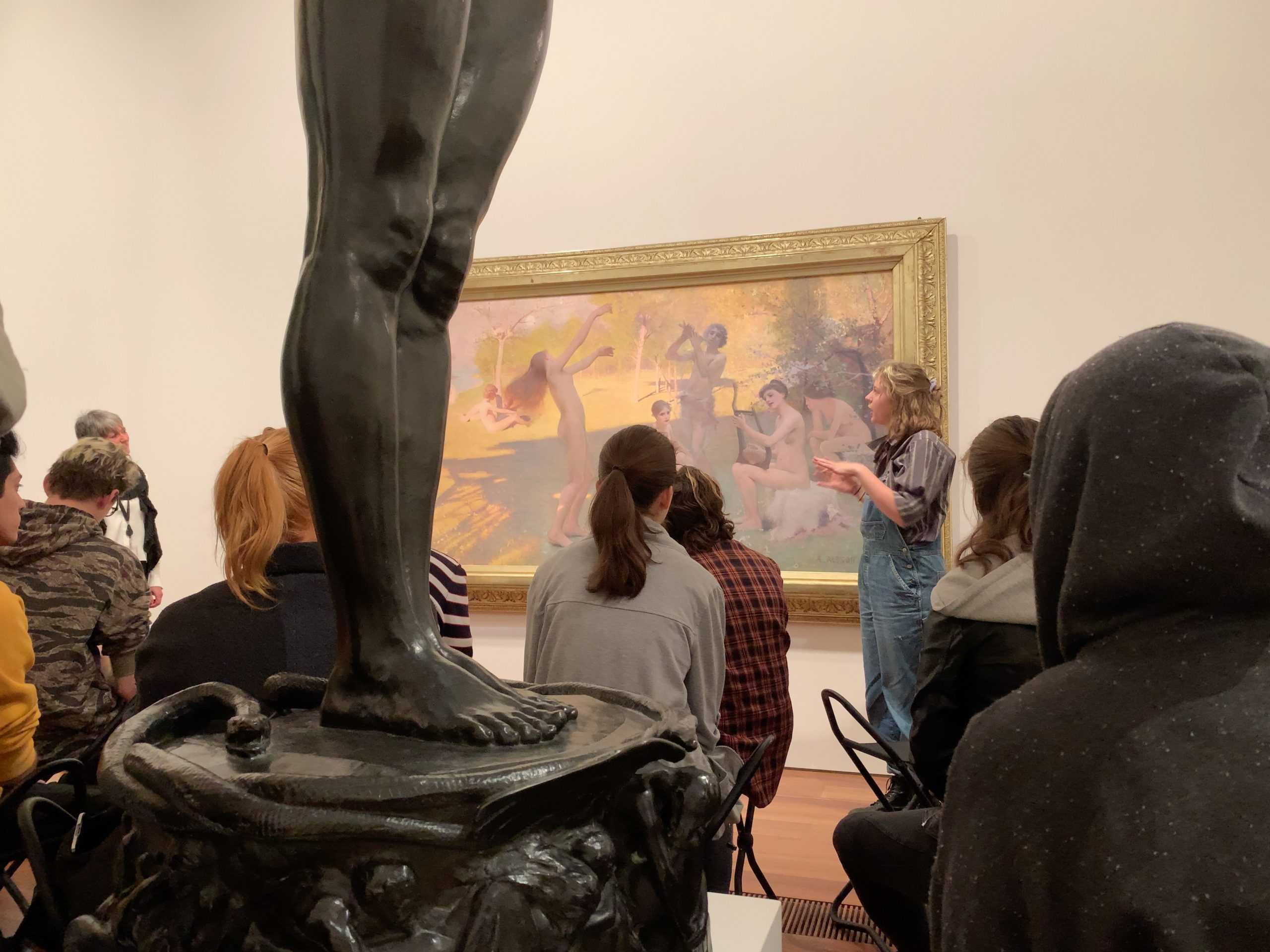

大学に隣接している美術館へ行き、実物の作品の前で解説を受けます。これも短いディスカッションは頻繁に行われました。美術のアナリーゼは、瞬時に話す練習をしていると役に立ちます。アナリーゼは必ずしも論理的で高尚なことを話す必要はありません。

例えば、こんな時もありました。数人のグループに分かれ、それぞれにカードが配られます。そのカードには「環境」「男女」「労働」などそれぞれ異なる単語が書かれていて、各チームはその単語の観点から絵画を考察し、それを皆んなの前で発表します。何気なく作品を観ても、「技術が優れている」或いは「着眼点が面白い」ということばかりに囚われがちですので、こういうpromptがあると、違った側面から考察する機会となり、非常に効果的だと感じました。

また、取り上げられる作品は基本的にオーストラリアの作品であり、自国の文化を尊重している姿勢が伺えます。アボリジニの作品を扱った際、授業後にクラスメートの一人が「小学校ではアボリジニの文化を勉強する前に、アメリカ文化を先に学んだ。これはおかしい」と話してくれました。僕もアイヌ文化等の例を挙げ、アボリジニとの共通点について話しました。

海外の美大では往々にして座学も重要視されており、小論文やレポート、プレゼンテーションがあります。

この授業ではプレゼンテーションが一回、2000語のエッセーが二本ありました。どの講義でも共通ですが、課題はセメスターの最初に全て発表されます。厳密な採点項目も示され、明確に点数化されます。

プレゼンテーションでは、David Bowieのミュージカル”Lazarus”とイッセイミヤケの”Face”シリーズを比較し、Cultural AppropriationとCultural Appreciationについて話しました。このプレゼンテーションの評価は高く、褒めていただけました。

小論文ではCossington Smith “The Bridge in Curve”とOrson Welles “The Cradle Will Rock”について、もう一つの小論文ではArthur Miller “Death of a Salesman”とMonica Mayer “The Clothesline”について書きました。前者は「表現の自由」、後者は「フェミニズム」を主題として取り上げました。

美大の作品制作では情報の出典を明記することは稀ですが、情報の正確性というものは徹底されています。小論文にはAMAスタイルやChicagoスタイルなど書式が定められていますが、引用フォーマットが不正確な場合でも減点されます。

また積極的にペーパーレスが推し進められており、レポートの提出はすべてオンライン上で専用ページから行われ、教授からのコメントもオンラインで頂きます。またソフトで盗作(コピペ)が無いかチェックもされます。どんな作品や課題でも「盗作や著作権侵害をしていません」という誓約書を添付して提出しなければなりません。(ちなみに盗作防止ツールはTurnitinが使用されていました)。

美術学部はありませんでしたが、他学部では講義を動画でオンライン配信していることも多く、リモートで閲覧ができたようです。

奨学金の話

僕は三つの給付型奨学金を取得しました。留学のための奨学金は芸大のホームページにも一覧表が掲載されています。また留学経験者や留学エージェントに相談するのも効率的でしょう。実は殆んどの奨学金は倍率が低く穴場です。IELTSなどの語学支援金もあります。

ネットではメルボルンの物価は日本の2倍程度と書いてあるサイトが多いようですが、日常生活においてはもう少し安かったと思います。日本でも売られている同一商品などで比較しておくとイメージしやすいかもしれません。

また様々な場面で学生割引が使用できます。現地の大学のホームページにも記載されていますし、オリエンテーションでも説明があると思います。

ちなみに制作費は基本的に大学負担です。

学生寮の話

渡豪前に住居は決めてしまいたかったので、新築の学生寮にしました。安価なResidential Collegeもありましたが、早々に埋まってしまっていました。居丈高に構えた応対をされたので、交渉しなければなりませんでした。

例えば、入居の承認メールが届いて、24時間以内に12万円を振り込むようにと指示されました。海外に送金するには銀行で手続きが必要で、それは二週間かかるため不可能だと連絡しました。結局、オンラインの送金サービスを利用しましたが、それでも10万円を超える場合は一週間を要します。スタッフ間の連携も取れておらず何度も催促の連絡が来て、そのたびに面倒なやりとりをしました。基本的には欧米は合理主義ですので、論理的に交渉すれば応じてくれますが。

オンラインの送金サービスの方が銀行よりも手数料は安いことが多いです。

ベッドルームのみ個別でしたが、キッチンなどはフラットメイト(ルームメイト)と共用でした。僕のフラットメイトは女性2人(アメリカとオーストラリア)と男性1人(フィリピン)でした。

英語の話

VCAの大学院の場合はIELTS6.5が必須でした。この英語力を前提として、特に苦労したことを二点書いておきます。

英語の訛りに慣れておく

「water」がオーストラリアは「うおら」みたいな発音なのですが、それが分からなくて聞き返してしまい、怪訝な顔をされたことがありました。 また多民族国家ですので、世界中のアクセントに慣れておくとよいです。

専門用語を覚える

「鉋ってどこにあるの?」と訊こうとして単語が分からなかったり、舞台用語の「OP(舞台下手=Opposite Prompt)」が分からなかったことがありました。まずはIELTSの点数を上げることが重要ですが、実際の授業では専門用語がたくさん出てきますので、それを暗記しておくことは大切です。

まとめ

芸大はデッサン等の入試に加え、制作をベースとした授業を展開していますから、そういった技術には芸大生に一日の長があります。

僕も音響技術や絵画のアナリーゼ、ディスカッションは苦手でも、デザインや大道具制作、模型作りなどでクラスに貢献できたと確信しています。成績表に記載された教授の「You made valuable contributions to this project」という言葉は、いま見ても胸にこみ上げてくるものがあります。